Sommaire

L’exploration spatiale fascine autant qu’elle intrigue, repoussant sans cesse les limites de l’ingénierie et de la connaissance humaine. Derrière chaque mission se cachent des défis techniques colossaux que l’humanité doit surmonter pour conquérir de nouveaux mondes. Découvrez dans les paragraphes suivants les obstacles majeurs, souvent insoupçonnés, qui structurent cette aventure hors du commun et les solutions innovantes que les experts imaginent pour y répondre.

Le défi de la propulsion spatiale

La propulsion spatiale représente l’un des obstacles majeurs rencontrés lors de l’envoi de matériel ou d’humains au-delà de l’orbite terrestre. Contrairement au vol aérien sur Terre, l’absence d’atmosphère dans l’espace élimine toute possibilité d’utiliser la portance ou la résistance de l’air, ce qui impose aux ingénieurs de s’appuyer exclusivement sur la réaction produite par l’éjection de masse à grande vitesse. Cette contrainte fondamentale impose des défis liés au carburant et à la masse embarquée. Plus la mission vise une destination lointaine, plus la quantité de carburant nécessaire rend complexe la conception et le lancement de l’engin. L’impulsion spécifique, terme technique désignant l’efficacité d’un moteur à utiliser son carburant, devient un indicateur incontournable pour évaluer et comparer les différentes solutions de technologie propulsive. Les moteurs chimiques, actuellement prédominants, offrent une puissance de poussée élevée adaptée à la traversée initiale de la gravité terrestre, mais leur autonomie reste limitée par la masse de carburant nécessaire. Face à ces limites, la recherche s’oriente vers des moteurs électriques, ioniques ou nucléaires, capables de fournir une poussée continue sur de longues durées avec une meilleure efficacité énergétique, bien que souvent au détriment de la puissance instantanée. Ces nouvelles technologies pourraient transformer la planification des missions interplanétaires, permettant d’optimiser l’autonomie des engins spatiaux et d’envisager des voyages plus ambitieux dans le système solaire.

Gestion du risque et sécurité

La sécurité spatiale représente un défi majeur pour les astronautes et les équipes au sol, confrontés à une multitude de menaces spécifiques à l’environnement spatial. Parmi ces dangers figurent les radiations cosmiques, qui nécessitent des systèmes de protection sophistiqués intégrés dans les combinaisons et modules d’habitation. Les débris spatiaux constituent également une menace persistante, pouvant causer des défaillances graves du matériel en cas d’impact. Pour faire face à ces risques, des mesures strictes sont mises en place, comme la surveillance en temps réel des trajectoires de débris et l’intégration de blindages renforcés.

La redondance des systèmes, concept clé en sécurité spatiale, consiste à multiplier les composants critiques afin qu’une éventuelle défaillance n’entraîne pas la perte de la mission ni ne mette en danger la vie des astronautes. Ainsi, plusieurs modules de contrôle, de communication ou d’alimentation fonctionnent en parallèle ou sont immédiatement remplaçables. Cette stratégie est complétée par des protocoles de secours, élaborés pour chaque scénario d’urgence imaginable, allant de la fuite de l’air à l’incendie ou à l’empoisonnement des systèmes de support-vie. Les innovations récentes intègrent également des matériaux capables de s’auto-réparer ou de limiter la propagation des dommages, renforçant la protection des équipages. Un spécialiste en sécurité spatiale pourrait expliquer que la redondance des systèmes ne se limite pas à la duplication, mais inclut aussi la diversité des solutions techniques afin d’éviter qu’une même menace n’affecte l’ensemble des dispositifs simultanément.

Communication et transmission des données

La communication spatiale représente un défi complexe en raison des grandes distances séparant la Terre des engins spatiaux. La transmission rapide et fiable des données est indispensable pour le bon déroulement des missions, que ce soit pour le contrôle des sondes ou la réception d'informations scientifiques. Plus la distance augmente, plus la latence devient significative, compliquant le dialogue en temps réel et exigeant des systèmes de gestion avancés afin d’éviter toute perte d’informations. Actuellement, les réseaux d’antennes terrestres et les relais satellitaires, associés à des protocoles robustes, permettent d’assurer un certain niveau de fiabilité dans la transmission. L’ingénieur principal en télécommunications souligne que la bande passante reste une préoccupation majeure, car la quantité de données collectées ne cesse d’augmenter. Face à ce volume croissant, l’optimisation des ressources et la compression des données sont devenues essentielles, tout comme l’exploration de technologies innovantes telles que la communication optique. Les prochaines missions vers des cibles lointaines, comme Mars ou les lunes de Jupiter, devront relever de nouveaux défis liés à la latence accrue et à la saturation des réseaux, nécessitant une évolution constante des solutions techniques.

Survie en environnement extrême

Dans l’environnement spatial, la survie dépend de technologies capables de faire face au vide, aux variations extrêmes de température et à la microgravité. Les missions spatiales reposent sur des systèmes de soutien sophistiqués qui stabilisent la pression, fournissent de l’oxygène et éliminent le dioxyde de carbone, permettant ainsi à l’équipage d’évoluer dans un environnement hostile. La microgravité affecte non seulement le corps humain, mais aussi les instruments scientifiques, nécessitant l’utilisation de matériaux avancés pour garantir la fiabilité des équipements. Les combinaisons spatiales et les habitats pressurisés, dont chaque aspect mériterait d’être précisé par l’expert en biologie spatiale, illustrent l’ingéniosité mise en œuvre pour protéger les astronautes des températures extrêmes, du rayonnement et du manque d’air. Les progrès dans la conception des systèmes de soutien et le choix rigoureux des matériaux rendent possible la survie et le bon fonctionnement des technologies embarquées dans un environnement spatial aussi inhospitalier.

Durabilité et ressources limitées

La durabilité spatiale représente un enjeu majeur pour toute mission longue durée, où la gestion optimale des ressources détermine souvent la réussite du séjour. À bord, chaque gramme de nourriture, chaque litre d’eau et chaque volume d’air sont précieux et doivent être utilisés de manière rationnelle. L’autonomie des équipages dépend fortement de la capacité à recycler ces ressources. Des technologies avancées, telles que les systèmes de purification de l’eau et de régénération de l’air, ont été développées pour transformer les déchets en éléments réutilisables, mettant en place une véritable boucle fermée. Le recyclage n’est pas limité aux liquides ou à l’oxygène : il concerne aussi le traitement des matériaux et la gestion des déchets solides, essentiels pour garantir la sécurité et l’autosuffisance sur de longues périodes. Face à la limitation des ressources transportables, ces solutions deviennent indispensables à la survie, mais aussi à la réduction des coûts et à l’augmentation de la résilience des missions futures.

Similaire

Comment optimiser l'intégration d'un tableau général basse tension dans les industries énergétiques ?

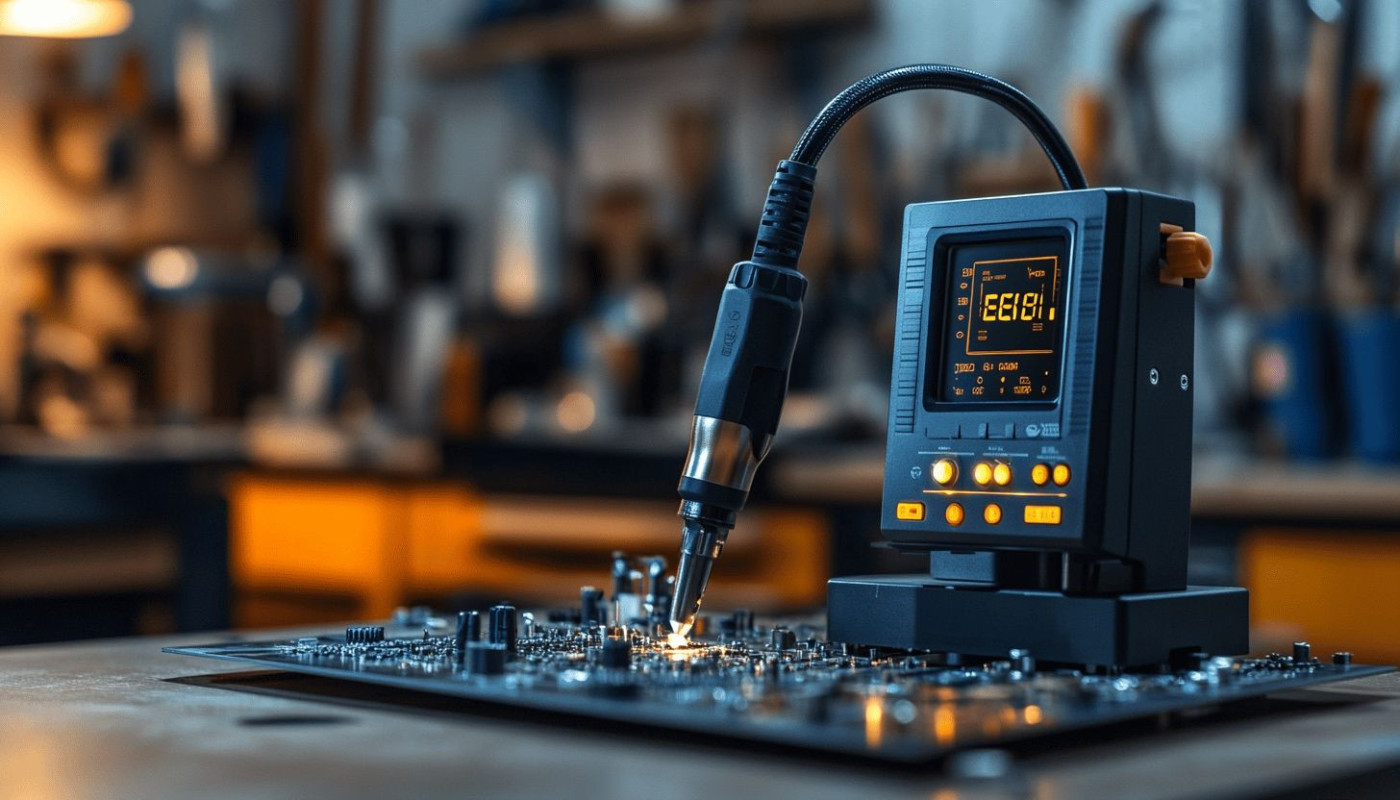

Guide pour maîtriser le Quick 861DW : un outil incontournable pour la soudure

Guide étape par étape pour changer la batterie d'un Wiko et ouvrir correctement le téléphone

Comprendre et utiliser Ipart Pro pour optimiser votre art numérique

Pourquoi choisir un iPhone plutôt qu'un Samsung : les raisons de cette préférence

Exploration des fonctionnalités et avantages du Nokia 8

Analyse détaillée et fiche technique de l'Apple Watch série 5

Découverte des iparts : une innovation technologique à portée de main

Comprendre et optimiser l'utilisation de votre Mha-L09

Guide pratique pour ouvrir un Huawei P8 Lite facilement

Guide pratique pour un nettoyage efficace du micro de votre iPhone